PriorityQueue 源码分析 为我的知识星球(点击链接即可查看详细介绍以及加入方法)专属内容,已经整理到了《Java 必读源码系列》中。

知而不行为不知

冗余设计是保证系统和数据高可用的最常的手段。

对于服务来说,冗余的思想就是相同的服务部署多份,如果正在使用的服务突然挂掉的话,系统可以很快切换到备份服务上,大大减少系统的不可用时间,提高系统的可用性。

对于数据来说,冗余的思想就是相同的数据备份多份,这样就可以很简单地提高数据的安全性。

实际上,日常生活中就有非常多的冗余思想的应用。

拿我自己来说,我对于重要文件的保存方法就是冗余思想的应用。我日常所使用的重要文件都会同步一份在 GitHub 以及个人云盘上,这样就可以保证即使电脑硬盘损坏,我也可以通过 GitHub 或者个人云盘找回自己的重要文件。

高可用集群(High Availability Cluster,简称 HA Cluster)、同城灾备、异地灾备、同城多活和异地多活是冗余思想在高可用系统设计中最典型的应用。

高可用集群单纯是服务的冗余,并没有强调地域。同城灾备、异地灾备、同城多活和异地多活实现了地域上的冗余。

同城和异地的主要区别在于机房之间的距离。异地通常距离较远,甚至是在不同的城市或者国家。

和传统的灾备设计相比,同城多活和异地多活最明显的改变在于“多活”,即所有站点都是同时在对外提供服务的。异地多活是为了应对突发状况比如火灾、地震等自然或者人为灾害。

光做好冗余还不够,必须要配合上 故障转移 才可以! 所谓故障转移,简单来说就是实现不可用服务快速且自动地切换到可用服务,整个过程不需要人为干涉。

举个例子:哨兵模式的 Redis 集群中,如果 Sentinel(哨兵) 检测到 master 节点出现故障的话, 它就会帮助我们实现故障转移,自动将某一台 slave 升级为 master,确保整个 Redis 系统的可用性。整个过程完全自动,不需要人工介入。我在《Java 面试指北》的「技术面试题篇」中的数据库部分详细介绍了 Redis 集群相关的知识点&面试题,感兴趣的小伙伴可以看看。

再举个例子:Nginx 可以结合 Keepalived 来实现高可用。如果 Nginx 主服务器宕机的话,Keepalived 可以自动进行故障转移,备用 Nginx 主服务器升级为主服务。并且,这个切换对外是透明的,因为使用的虚拟 IP,虚拟 IP 不会改变。我在《Java 面试指北》的「技术面试题篇」中的「服务器」部分详细介绍了 Nginx 相关的知识点&面试题,感兴趣的小伙伴可以看看。

异地多活架构实施起来非常难,需要考虑的因素非常多。本人不才,实际项目中并没有实践过异地多活架构,我对其了解还停留在书本知识。

如果你想要深入学习异地多活相关的知识,我这里推荐几篇我觉得还不错的文章:

不过,这些文章大多也都是在介绍概念知识。目前,网上还缺少真正介绍具体要如何去实践落地异地多活架构的资料。

::: tip

看到百度 Geek 说的一篇结合具体场景聊分布式 ID 设计的文章,感觉挺不错的。于是,我将这篇文章的部分内容整理到了这里。原文传送门:分布式 ID 生成服务的技术原理和项目实战 。

:::

网上绝大多数的分布式 ID 生成服务,一般着重于技术原理剖析,很少见到根据具体的业务场景去选型 ID 生成服务的文章。

本文结合一些使用场景,进一步探讨业务场景中对 ID 有哪些具体的要求。

我们在商场买东西一码付二维码,下单生成的订单号,使用到的优惠券码,联合商品兑换券码,这些是在网上购物经常使用到的单号,那么为什么有些单号那么长,有些只有几位数?有些单号一看就知道年月日的信息,有些却看不出任何意义?下面展开分析下订单系统中不同场景的 id 服务的具体实现。

我们常见的一码付,指的是一个二维码可以使用支付宝或者微信进行扫码支付。

二维码的本质是一个字符串。聚合码的本质就是一个链接地址。用户使用支付宝微信直接扫一个码付钱,不用担心拿支付宝扫了微信的收款码或者用微信扫了支付宝的收款码,这极大减少了用户扫码支付的时间。

实现原理是当客户用 APP 扫码后,网站后台就会判断客户的扫码环境。(微信、支付宝、QQ 钱包、京东支付、云闪付等)。

判断扫码环境的原理就是根据打开链接浏览器的 HTTP header。任何浏览器打开 http 链接时,请求的 header 都会有 User-Agent(UA、用户代理)信息。

UA 是一个特殊字符串头,服务器依次可以识别出客户使用的操作系统及版本、CPU 类型、浏览器及版本、浏览器渲染引擎、浏览器语言、浏览器插件等很多信息。

各渠道对应支付产品的名称不一样,一定要仔细看各支付产品的 API 介绍。

其本质均为在 APP 内置浏览器中实现 HTML5 支付。

文库的研发同学在这个思路上,做了优化迭代。动态生成一码付的二维码预先绑定用户所选的商品信息和价格,根据用户所选的商品动态更新。这样不仅支持一码多平台调起支付,而且不用用户选择商品输入金额,即可完成订单支付的功能,很丝滑。用户在真正扫码后,服务端才通过前端获取用户 UID,结合二维码绑定的商品信息,真正的生成订单,发送支付信息到第三方(qq、微信、支付宝),第三方生成支付订单推给用户设备,从而调起支付。

区别于固定的一码付,在文库的应用中,使用到了动态二维码,二维码本质是一个短网址,ID 服务提供短网址的唯一标志参数。唯一的短网址映射的 ID 绑定了商品的订单信息,技术和业务的深度结合,缩短了支付流程,提升用户的支付体验。

订单号在实际的业务过程中作为一个订单的唯一标识码存在,一般实现以下业务场景:

很多时候搜索订单相关信息的时候都是以订单 ID 作为唯一标识符,这是由于订单号的生成规则的唯一性决定的。从技术角度看,除了 ID 服务必要的特性之外,在订单号的设计上需要体现几个特性:

(1)信息安全

编号不能透露公司的运营情况,比如日销、公司流水号等信息,以及商业信息和用户手机号,身份证等隐私信息。并且不能有明显的整体规律(可以有局部规律),任意修改一个字符就能查询到另一个订单信息,这也是不允许的。

类比于我们高考时候的考生编号的生成规则,一定不能是连号的,否则只需要根据顺序往下查询就能搜索到别的考生的成绩,这是绝对不可允许。

(2)部分可读

位数要便于操作,因此要求订单号的位数适中,且局部有规律。这样可以方便在订单异常,或者退货时客服查询。

过长的订单号或易读性差的订单号会导致客服输入困难且易错率较高,影响用户体验的售后体验。因此在实际的业务场景中,订单号的设计通常都会适当携带一些允许公开的对使用场景有帮助的信息,如时间,星期,类型等等,这个主要根据所涉及的编号对应的使用场景来。

而且像时间、星期这些自增长的属于作为订单号的设计的一部分元素,有助于解决业务累积而导致的订单号重复的问题。

(3)查询效率

常见的电商平台订单号大多是纯数字组成,兼具可读性的同时,int 类型相对 varchar 类型的查询效率更高,对在线业务更加友好。

优惠券、兑换券是运营推广最常用的促销工具之一,合理使用它们,可以让买家得到实惠,商家提升商品销量。常见场景有:

从技术角度看,有些场景适合 ID 即时生成,比如电商平台购物领取的优惠券,只需要在用户领取时分配优惠券信息即可。有些线上线下结合的场景,比如疫情优惠券,瓶盖开奖,京东卡,超市卡这种,则需要预先生成,预先生成的券码具备以下特性:

1.预先生成,在活动正式开始前提供出来进行活动预热;

2.优惠券体量大,以万为单位,通常在 10 万级别以上;

3.不可破解、仿制券码;

4.支持用后核销;

5.优惠券、兑换券属于广撒网的策略,所以利用率低,也就不适合使用数据库进行存储 (占空间,有效的数据又少)。

设计思路上,需要设计一种有效的兑换码生成策略,支持预先生成,支持校验,内容简洁,生成的兑换码都具有唯一性,那么这种策略就是一种特殊的编解码策略,按照约定的编解码规则支撑上述需求。

既然是一种编解码规则,那么需要约定编码空间(也就是用户看到的组成兑换码的字符),编码空间由字符 a-z,A-Z,数字 0-9 组成,为了增强兑换码的可识别度,剔除大写字母 O 以及 I,可用字符如下所示,共 60 个字符:

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXZY0123456789

之前说过,兑换码要求尽可能简洁,那么设计时就需要考虑兑换码的字符数,假设上限为 12 位,而字符空间有 60 位,那么可以表示的空间范围为 60^12=130606940160000000000000(也就是可以 12 位的兑换码可以生成天量,应该够运营同学挥霍了),转换成 2 进制:

1001000100000000101110011001101101110011000000000000000000000(61 位)

兑换码组成成分分析

兑换码可以预先生成,并且不需要额外的存储空间保存这些信息,每一个优惠方案都有独立的一组兑换码(指运营同学组织的每一场运营活动都有不同的兑换码,不能混合使用, 例如双 11 兑换码不能使用在双 12 活动上),每个兑换码有自己的编号,防止重复,为了保证兑换码的有效性,对兑换码的数据需要进行校验,当前兑换码的数据组成如下所示:

优惠方案 ID + 兑换码序列号 i + 校验码

编码方案

深耕业务还会有区分通用券和单独券的情况,分别具备以下特点,技术实现需要因地制宜地思考。

在分布式服务架构下,一个 Web 请求从网关流入,有可能会调用多个服务对请求进行处理,拿到最终结果。这个过程中每个服务之间的通信又是单独的网络请求,无论请求经过的哪个服务出了故障或者处理过慢都会对前端造成影响。

处理一个 Web 请求要调用的多个服务,为了能更方便的查询哪个环节的服务出现了问题,现在常用的解决方案是为整个系统引入分布式链路跟踪。

在分布式链路跟踪中有两个重要的概念:跟踪(trace)和 跨度( span)。trace 是请求在分布式系统中的整个链路视图,span 则代表整个链路中不同服务内部的视图,span 组合在一起就是整个 trace 的视图。

在整个请求的调用链中,请求会一直携带 traceid 往下游服务传递,每个服务内部也会生成自己的 spanid 用于生成自己的内部调用视图,并和 traceid 一起传递给下游服务。

这种场景下,生成的 ID 除了要求唯一之外,还要求生成的效率高、吞吐量大。traceid 需要具备接入层的服务器实例自主生成的能力,如果每个 trace 中的 ID 都需要请求公共的 ID 服务生成,纯纯的浪费网络带宽资源。且会阻塞用户请求向下游传递,响应耗时上升,增加了没必要的风险。所以需要服务器实例最好可以自行计算 tracid,spanid,避免依赖外部服务。

产生规则:服务器 IP + ID 产生的时间 + 自增序列 + 当前进程号 ,比如:

0ad1348f1403169275002100356696

前 8 位 0ad1348f 即产生 TraceId 的机器的 IP,这是一个十六进制的数字,每两位代表 IP 中的一段,我们把这个数字,按每两位转成 10 进制即可得到常见的 IP 地址表示方式 10.209.52.143,您也可以根据这个规律来查找到请求经过的第一个服务器。

后面的 13 位 1403169275002 是产生 TraceId 的时间。之后的 4 位 1003 是一个自增的序列,从 1000 涨到 9000,到达 9000 后回到 1000 再开始往上涨。最后的 5 位 56696 是当前的进程 ID,为了防止单机多进程出现 TraceId 冲突的情况,所以在 TraceId 末尾添加了当前的进程 ID。

span 是层的意思,比如在第一个实例算是第一层, 请求代理或者分流到下一个实例处理,就是第二层,以此类推。通过层,SpanId 代表本次调用在整个调用链路树中的位置。

假设一个 服务器实例 A 接收了一次用户请求,代表是整个调用的根节点,那么 A 层处理这次请求产生的非服务调用日志记录 spanid 的值都是 0,A 层需要通过 RPC 依次调用 B、C、D 三个服务器实例,那么在 A 的日志中,SpanId 分别是 0.1,0.2 和 0.3,在 B、C、D 中,SpanId 也分别是 0.1,0.2 和 0.3;如果 C 系统在处理请求的时候又调用了 E,F 两个服务器实例,那么 C 系统中对应的 spanid 是 0.2.1 和 0.2.2,E、F 两个系统对应的日志也是 0.2.1 和 0.2.2。

根据上面的描述可以知道,如果把一次调用中所有的 SpanId 收集起来,可以组成一棵完整的链路树。

spanid 的生成本质:在跨层传递透传的同时,控制大小版本号的自增来实现的。

短网址主要功能包括网址缩短与还原两大功能。相对于长网址,短网址可以更方便地在电子邮件,社交网络,微博和手机上传播,例如原来很长的网址通过短网址服务即可生成相应的短网址,避免折行或超出字符限制。

常用的 ID 生成服务比如:MySQL ID 自增、 Redis 键自增、号段模式,生成的 ID 都是一串数字。短网址服务把客户的长网址转换成短网址,

实际是在 dwz.cn 域名后面拼接新产生的数字类型 ID,直接用数字 ID,网址长度也有些长,服务可以通过数字 ID 转更高进制的方式压缩长度。这种算法在短网址的技术实现上越来越多了起来,它可以进一步压缩网址长度。转进制的压缩算法在生活中有广泛的应用场景,举例:

日常开发中,我们需要对系统中的各种数据使用 ID 唯一表示,比如用户 ID 对应且仅对应一个人,商品 ID 对应且仅对应一件商品,订单 ID 对应且仅对应一个订单。

我们现实生活中也有各种 ID,比如身份证 ID 对应且仅对应一个人、地址 ID 对应且仅对应一个地址。

简单来说,ID 就是数据的唯一标识。

分布式 ID 是分布式系统下的 ID。分布式 ID 不存在与现实生活中,属于计算机系统中的一个概念。

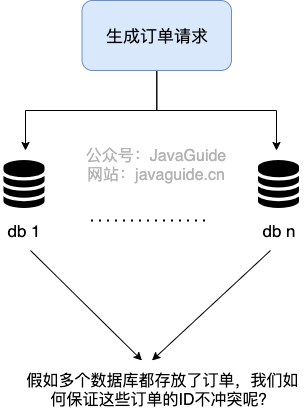

我简单举一个分库分表的例子。

我司的一个项目,使用的是单机 MySQL 。但是,没想到的是,项目上线一个月之后,随着使用人数越来越多,整个系统的数据量将越来越大。单机 MySQL 已经没办法支撑了,需要进行分库分表(推荐 Sharding-JDBC)。

在分库之后, 数据遍布在不同服务器上的数据库,数据库的自增主键已经没办法满足生成的主键唯一了。我们如何为不同的数据节点生成全局唯一主键呢?

这个时候就需要生成分布式 ID了。

分布式 ID 作为分布式系统中必不可少的一环,很多地方都要用到分布式 ID。

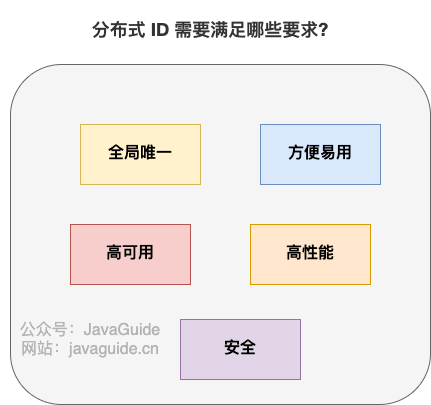

一个最基本的分布式 ID 需要满足下面这些要求:

除了这些之外,一个比较好的分布式 ID 还应保证:

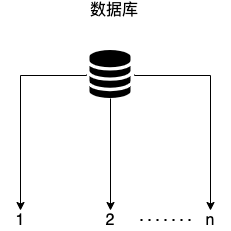

这种方式就比较简单直白了,就是通过关系型数据库的自增主键产生来唯一的 ID。

以 MySQL 举例,我们通过下面的方式即可。

1.创建一个数据库表。

1 | CREATE TABLE `sequence_id` ( |

stub 字段无意义,只是为了占位,便于我们插入或者修改数据。并且,给 stub 字段创建了唯一索引,保证其唯一性。

2.通过 replace into 来插入数据。

1 | BEGIN; |

插入数据这里,我们没有使用 insert into 而是使用 replace into 来插入数据,具体步骤是这样的:

第一步:尝试把数据插入到表中。

第二步:如果主键或唯一索引字段出现重复数据错误而插入失败时,先从表中删除含有重复关键字值的冲突行,然后再次尝试把数据插入到表中。

这种方式的优缺点也比较明显:

数据库主键自增这种模式,每次获取 ID 都要访问一次数据库,ID 需求比较大的时候,肯定是不行的。

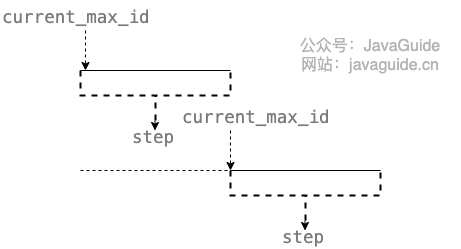

如果我们可以批量获取,然后存在在内存里面,需要用到的时候,直接从内存里面拿就舒服了!这也就是我们说的 基于数据库的号段模式来生成分布式 ID。

数据库的号段模式也是目前比较主流的一种分布式 ID 生成方式。像滴滴开源的Tinyid 就是基于这种方式来做的。不过,TinyId 使用了双号段缓存、增加多 db 支持等方式来进一步优化。

以 MySQL 举例,我们通过下面的方式即可。

1. 创建一个数据库表。

1 | CREATE TABLE `sequence_id_generator` ( |

current_max_id 字段和step字段主要用于获取批量 ID,获取的批量 id 为:current_max_id ~ current_max_id+step。

version 字段主要用于解决并发问题(乐观锁),biz_type 主要用于表示业务类型。

2. 先插入一行数据。

1 | INSERT INTO `sequence_id_generator` (`id`, `current_max_id`, `step`, `version`, `biz_type`) |

3. 通过 SELECT 获取指定业务下的批量唯一 ID

1 | SELECT `current_max_id`, `step`,`version` FROM `sequence_id_generator` where `biz_type` = 101 |

结果:

1 | id current_max_id step version biz_type |

4. 不够用的话,更新之后重新 SELECT 即可。

1 | UPDATE sequence_id_generator SET current_max_id = 0+100, version=version+1 WHERE version = 0 AND `biz_type` = 101 |

结果:

1 | id current_max_id step version biz_type |

相比于数据库主键自增的方式,数据库的号段模式对于数据库的访问次数更少,数据库压力更小。

另外,为了避免单点问题,你可以从使用主从模式来提高可用性。

数据库号段模式的优缺点:

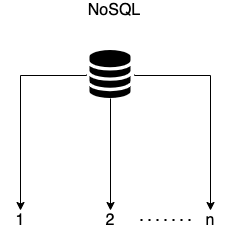

一般情况下,NoSQL 方案使用 Redis 多一些。我们通过 Redis 的 incr 命令即可实现对 id 原子顺序递增。

1 | 127.0.0.1:6379> set sequence_id_biz_type 1 |

为了提高可用性和并发,我们可以使用 Redis Cluster。Redis Cluster 是 Redis 官方提供的 Redis 集群解决方案(3.0+版本)。

除了 Redis Cluster 之外,你也可以使用开源的 Redis 集群方案Codis (大规模集群比如上百个节点的时候比较推荐)。

除了高可用和并发之外,我们知道 Redis 基于内存,我们需要持久化数据,避免重启机器或者机器故障后数据丢失。Redis 支持两种不同的持久化方式:快照(snapshotting,RDB)、只追加文件(append-only file, AOF)。 并且,Redis 4.0 开始支持 RDB 和 AOF 的混合持久化(默认关闭,可以通过配置项 aof-use-rdb-preamble 开启)。

关于 Redis 持久化,我这里就不过多介绍。不了解这部分内容的小伙伴,可以看看 Redis 持久化机制详解这篇文章。

Redis 方案的优缺点:

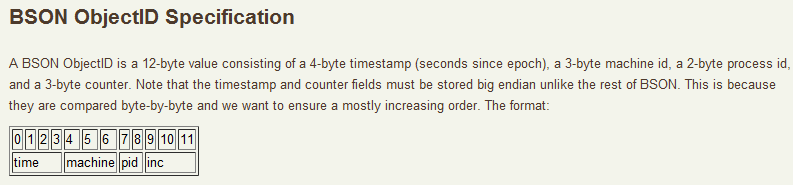

除了 Redis 之外,MongoDB ObjectId 经常也会被拿来当做分布式 ID 的解决方案。

MongoDB ObjectId 一共需要 12 个字节存储:

MongoDB 方案的优缺点:

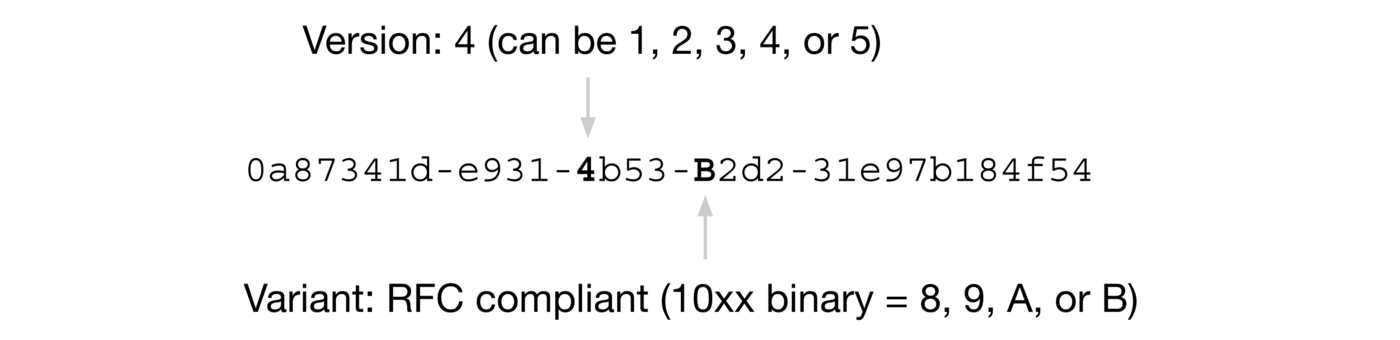

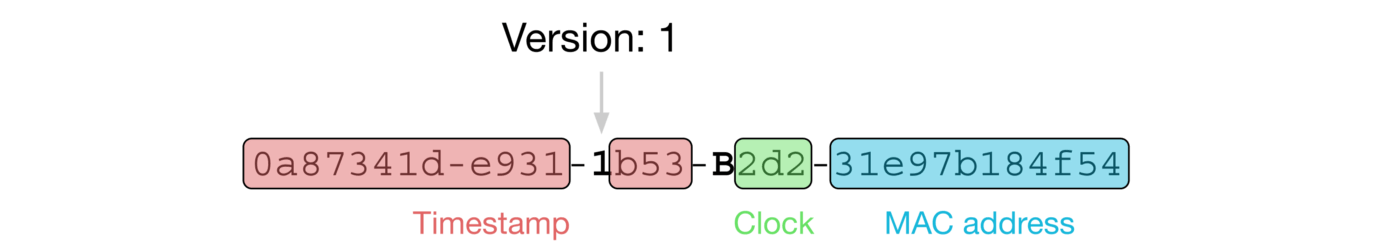

UUID 是 Universally Unique Identifier(通用唯一标识符) 的缩写。UUID 包含 32 个 16 进制数字(8-4-4-4-12)。

JDK 就提供了现成的生成 UUID 的方法,一行代码就行了。

1 | //输出示例:cb4a9ede-fa5e-4585-b9bb-d60bce986eaa |

RFC 4122 中关于 UUID 的示例是这样的:

我们这里重点关注一下这个 Version(版本),不同的版本对应的 UUID 的生成规则是不同的。

5 种不同的 Version(版本)值分别对应的含义(参考维基百科对于 UUID 的介绍):

下面是 Version 1 版本下生成的 UUID 的示例:

JDK 中通过 UUID 的 randomUUID() 方法生成的 UUID 的版本默认为 4。

1 | UUID uuid = UUID.randomUUID(); |

另外,Variant(变体)也有 4 种不同的值,这种值分别对应不同的含义。这里就不介绍了,貌似平时也不怎么需要关注。

需要用到的时候,去看看维基百科对于 UUID 的 Variant(变体) 相关的介绍即可。

从上面的介绍中可以看出,UUID 可以保证唯一性,因为其生成规则包括 MAC 地址、时间戳、名字空间(Namespace)、随机或伪随机数、时序等元素,计算机基于这些规则生成的 UUID 是肯定不会重复的。

虽然,UUID 可以做到全局唯一性,但是,我们一般很少会使用它。

比如使用 UUID 作为 MySQL 数据库主键的时候就非常不合适:

最后,我们再简单分析一下 UUID 的优缺点 (面试的时候可能会被问到的哦!) :

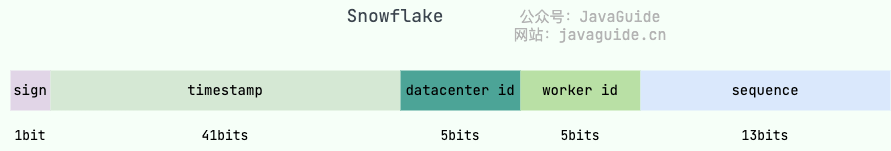

Snowflake 是 Twitter 开源的分布式 ID 生成算法。Snowflake 由 64 bit 的二进制数字组成,这 64bit 的二进制被分成了几部分,每一部分存储的数据都有特定的含义:

在实际项目中,我们一般也会对 Snowflake 算法进行改造,最常见的就是在 Snowflake 算法生成的 ID 中加入业务类型信息。

我们再来看看 Snowflake 算法的优缺点:

如果你想要使用 Snowflake 算法的话,一般不需要你自己再造轮子。有很多基于 Snowflake 算法的开源实现比如美团 的 Leaf、百度的 UidGenerator(后面会提到),并且这些开源实现对原有的 Snowflake 算法进行了优化,性能更优秀,还解决了 Snowflake 算法的时间回拨问题和依赖机器 ID 的问题。

并且,Seata 还提出了“改良版雪花算法”,针对原版雪花算法进行了一定的优化改良,解决了时间回拨问题,大幅提高的 QPS。具体介绍和改进原理,可以参考下面这两篇文章:

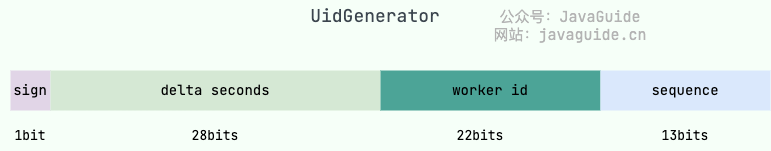

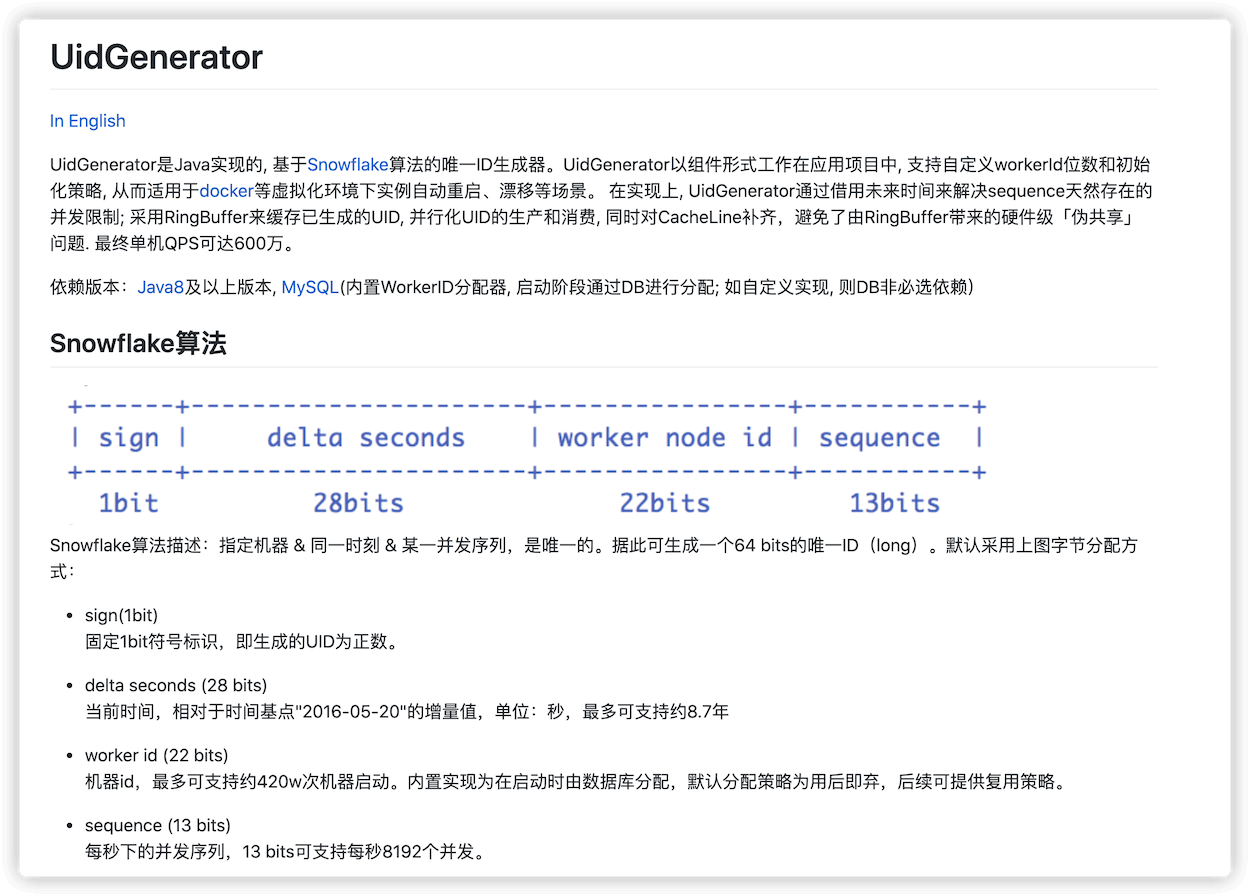

UidGenerator 是百度开源的一款基于 Snowflake(雪花算法)的唯一 ID 生成器。

不过,UidGenerator 对 Snowflake(雪花算法)进行了改进,生成的唯一 ID 组成如下:

可以看出,和原始 Snowflake(雪花算法)生成的唯一 ID 的组成不太一样。并且,上面这些参数我们都可以自定义。

UidGenerator 官方文档中的介绍如下:

自 18 年后,UidGenerator 就基本没有再维护了,我这里也不过多介绍。想要进一步了解的朋友,可以看看 UidGenerator 的官方介绍。

Leaf 是美团开源的一个分布式 ID 解决方案 。这个项目的名字 Leaf(树叶) 起源于德国哲学家、数学家莱布尼茨的一句话:“There are no two identical leaves in the world”(世界上没有两片相同的树叶) 。这名字起得真心挺不错的,有点文艺青年那味了!

Leaf 提供了 号段模式 和 Snowflake(雪花算法) 这两种模式来生成分布式 ID。并且,它支持双号段,还解决了雪花 ID 系统时钟回拨问题。不过,时钟问题的解决需要弱依赖于 Zookeeper(使用 Zookeeper 作为注册中心,通过在特定路径下读取和创建子节点来管理 workId) 。

Leaf 的诞生主要是为了解决美团各个业务线生成分布式 ID 的方法多种多样以及不可靠的问题。

Leaf 对原有的号段模式进行改进,比如它这里增加了双号段避免获取 DB 在获取号段的时候阻塞请求获取 ID 的线程。简单来说,就是我一个号段还没用完之前,我自己就主动提前去获取下一个号段(图片来自于美团官方文章:《Leaf——美团点评分布式 ID 生成系统》)。

根据项目 README 介绍,在 4C8G VM 基础上,通过公司 RPC 方式调用,QPS 压测结果近 5w/s,TP999 1ms。

Tinyid 是滴滴开源的一款基于数据库号段模式的唯一 ID 生成器。

数据库号段模式的原理我们在上面已经介绍过了。Tinyid 有哪些亮点呢?

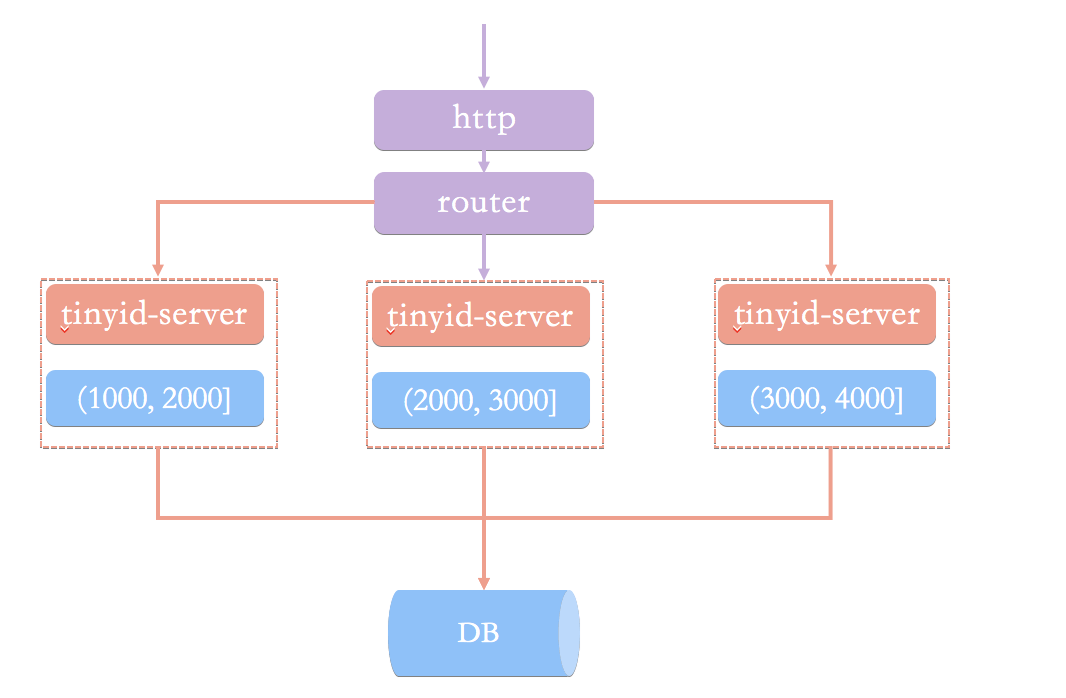

为了搞清楚这个问题,我们先来看看基于数据库号段模式的简单架构方案。(图片来自于 Tinyid 的官方 wiki:《Tinyid 原理介绍》)

在这种架构模式下,我们通过 HTTP 请求向发号器服务申请唯一 ID。负载均衡 router 会把我们的请求送往其中的一台 tinyid-server。

这种方案有什么问题呢?在我看来(Tinyid 官方 wiki 也有介绍到),主要由下面这 2 个问题:

除此之外,HTTP 调用也存在网络开销。

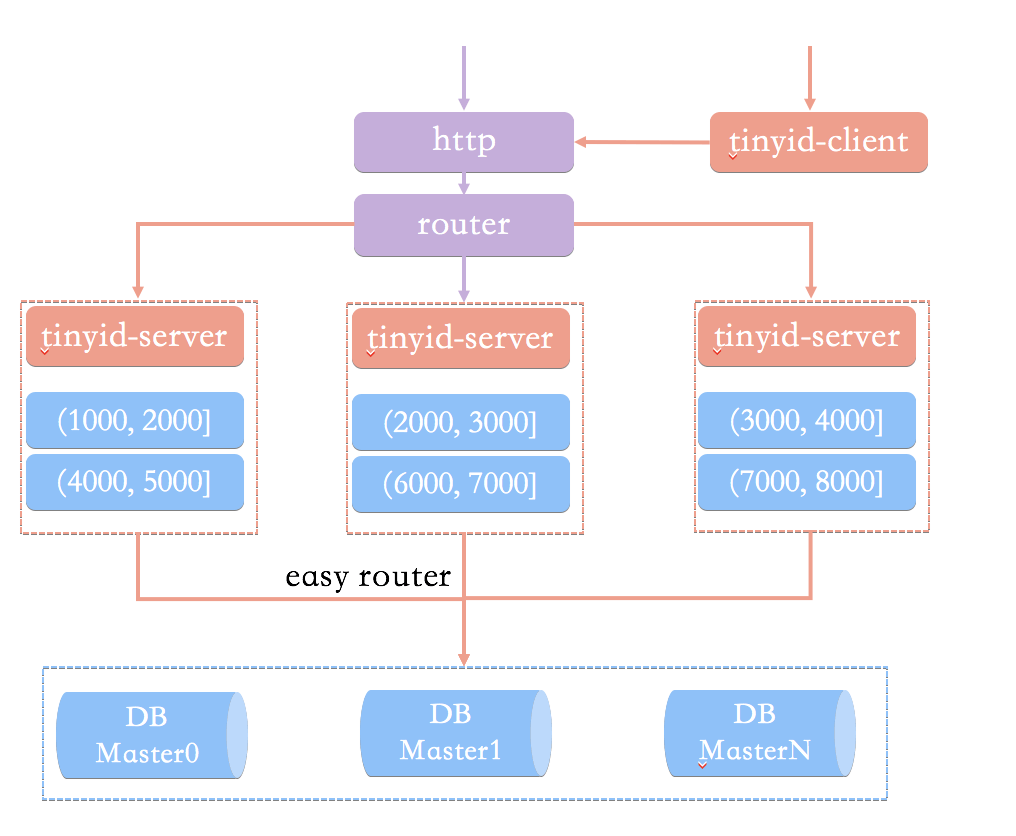

Tinyid 的原理比较简单,其架构如下图所示:

相比于基于数据库号段模式的简单架构方案,Tinyid 方案主要做了下面这些优化:

Tinyid 的优缺点这里就不分析了,结合数据库号段模式的优缺点和 Tinyid 的原理就能知道。

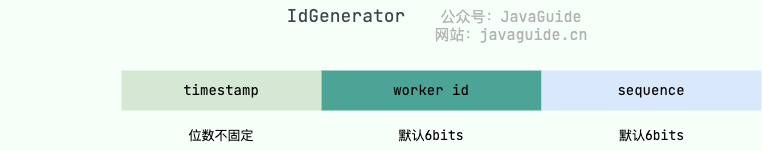

和 UidGenerator、Leaf 一样,IdGenerator 也是一款基于 Snowflake(雪花算法)的唯一 ID 生成器。

IdGenerator 有如下特点:

IdGenerator 生成的唯一 ID 组成如下:

WorkerIdBitLength(默认 6)限定。如果一台服务器部署多个独立服务,需要为每个服务指定不同的 WorkerId。SeqBitLength(默认 6)限定。增加 SeqBitLength 会让性能更高,但生成的 ID 也会更长。Java 语言使用示例:https://github.com/yitter/idgenerator/tree/master/Java。

通过这篇文章,我基本上已经把最常见的分布式 ID 生成方案都总结了一波。

除了上面介绍的方式之外,像 ZooKeeper 这类中间件也可以帮助我们生成唯一 ID。没有银弹,一定要结合实际项目来选择最适合自己的方案。

不过,本文主要介绍的是分布式 ID 的理论知识。在实际的面试中,面试官可能会结合具体的业务场景来考察你对分布式 ID 的设计,你可以参考这篇文章:分布式 ID 设计指南(对于实际工作中分布式 ID 的设计也非常有帮助)。

本文来自公众号:末读代码的投稿,原文地址:https://mp.weixin.qq.com/s/AHWzboztt53ZfFZmsSnMSw 。

上一篇文章介绍了 HashMap 源码,反响不错,也有很多同学发表了自己的观点,这次又来了,这次是 ConcurrentHashMap 了,作为线程安全的 HashMap ,它的使用频率也是很高。那么它的存储结构和实现原理是怎么样的呢?

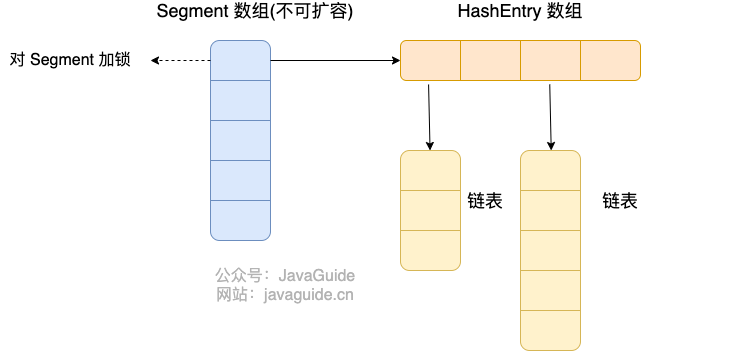

Java 7 中 ConcurrentHashMap 的存储结构如上图,ConcurrnetHashMap 由很多个 Segment 组合,而每一个 Segment 是一个类似于 HashMap 的结构,所以每一个 HashMap 的内部可以进行扩容。但是 Segment 的个数一旦初始化就不能改变,默认 Segment 的个数是 16 个,你也可以认为 ConcurrentHashMap 默认支持最多 16 个线程并发。

通过 ConcurrentHashMap 的无参构造探寻 ConcurrentHashMap 的初始化流程。

1 | /** |

无参构造中调用了有参构造,传入了三个参数的默认值,他们的值是。

1 | /** |

接着看下这个有参构造函数的内部实现逻辑。

1 | @SuppressWarnings("unchecked") |

总结一下在 Java 7 中 ConcurrentHashMap 的初始化逻辑。

concurrencyLevel 大小,如果大于最大值,重置为最大值。无参构造默认值是 16.concurrencyLevel 之上最近的 2 的幂次方值,作为初始化容量大小,默认是 16。segmentShift 偏移量,这个值为【容量 = 2 的 N 次方】中的 N,在后面 Put 时计算位置时会用到。默认是 32 - sshift = 28.segmentMask,默认是 ssize - 1 = 16 -1 = 15.segments[0],默认大小为 2,负载因子 0.75,扩容阀值是 2*0.75=1.5,插入第二个值时才会进行扩容。接着上面的初始化参数继续查看 put 方法源码。

1 | /** |

上面的源码分析了 ConcurrentHashMap 在 put 一个数据时的处理流程,下面梳理下具体流程。

计算要 put 的 key 的位置,获取指定位置的 Segment。

如果指定位置的 Segment 为空,则初始化这个 Segment.

初始化 Segment 流程:

Segment 是否为 null.Segment[0] 的容量和负载因子创建一个 HashEntry 数组。Segment 是否为 null.HashEntry 数组初始化这个 Segment.Segment 是否为 null,使用 CAS 在这个位置赋值为 Segment.Segment.put 插入 key,value 值。

上面探究了获取 Segment 段和初始化 Segment 段的操作。最后一行的 Segment 的 put 方法还没有查看,继续分析。

1 | final V put(K key, int hash, V value, boolean onlyIfAbsent) { |

由于 Segment 继承了 ReentrantLock,所以 Segment 内部可以很方便的获取锁,put 流程就用到了这个功能。

tryLock() 获取锁,获取不到使用 scanAndLockForPut 方法继续获取。

计算 put 的数据要放入的 index 位置,然后获取这个位置上的 HashEntry 。

遍历 put 新元素,为什么要遍历?因为这里获取的 HashEntry 可能是一个空元素,也可能是链表已存在,所以要区别对待。

如果这个位置上的 HashEntry 不存在:

如果这个位置上的 HashEntry 存在:

如果要插入的位置之前已经存在,替换后返回旧值,否则返回 null.

这里面的第一步中的 scanAndLockForPut 操作这里没有介绍,这个方法做的操作就是不断的自旋 tryLock() 获取锁。当自旋次数大于指定次数时,使用 lock() 阻塞获取锁。在自旋时顺表获取下 hash 位置的 HashEntry。

1 | private HashEntry<K,V> scanAndLockForPut(K key, int hash, V value) { |

ConcurrentHashMap 的扩容只会扩容到原来的两倍。老数组里的数据移动到新的数组时,位置要么不变,要么变为 index+ oldSize,参数里的 node 会在扩容之后使用链表头插法插入到指定位置。

1 | private void rehash(HashEntry<K,V> node) { |

有些同学可能会对最后的两个 for 循环有疑惑,这里第一个 for 是为了寻找这样一个节点,这个节点后面的所有 next 节点的新位置都是相同的。然后把这个作为一个链表赋值到新位置。第二个 for 循环是为了把剩余的元素通过头插法插入到指定位置链表。这样实现的原因可能是基于概率统计,有深入研究的同学可以发表下意见。

内部第二个 for 循环中使用了 new HashEntry<K,V>(h, p.key, v, n) 创建了一个新的 HashEntry,而不是复用之前的,是因为如果复用之前的,那么会导致正在遍历(如正在执行 get 方法)的线程由于指针的修改无法遍历下去。正如注释中所说的:

当它们不再被可能正在并发遍历表的任何读取线程引用时,被替换的节点将被垃圾回收。

The nodes they replace will be garbage collectable as soon as they are no longer referenced by any reader thread that may be in the midst of concurrently traversing table

为什么需要再使用一个 for 循环找到 lastRun ,其实是为了减少对象创建的次数,正如注解中所说的:

从统计上看,在默认的阈值下,当表容量加倍时,只有大约六分之一的节点需要被克隆。

Statistically, at the default threshold, only about one-sixth of them need cloning when a table doubles.

到这里就很简单了,get 方法只需要两步即可。

1 | public V get(Object key) { |

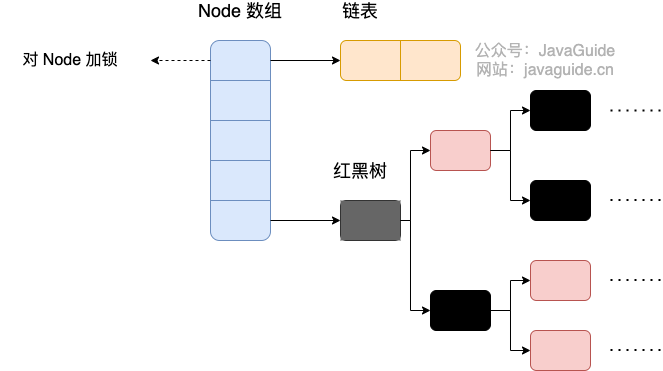

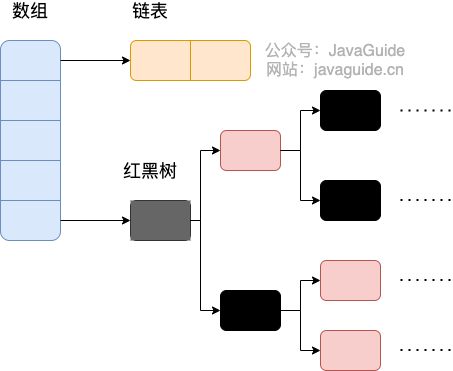

可以发现 Java8 的 ConcurrentHashMap 相对于 Java7 来说变化比较大,不再是之前的 Segment 数组 + HashEntry 数组 + 链表,而是 Node 数组 + 链表 / 红黑树。当冲突链表达到一定长度时,链表会转换成红黑树。

1 | /** |

从源码中可以发现 ConcurrentHashMap 的初始化是通过自旋和 CAS 操作完成的。里面需要注意的是变量 sizeCtl (sizeControl 的缩写),它的值决定着当前的初始化状态。

直接过一遍 put 源码。

1 | public V put(K key, V value) { |

根据 key 计算出 hashcode 。

判断是否需要进行初始化。

即为当前 key 定位出的 Node,如果为空表示当前位置可以写入数据,利用 CAS 尝试写入,失败则自旋保证成功。

如果当前位置的 hashcode == MOVED == -1,则需要进行扩容。

如果都不满足,则利用 synchronized 锁写入数据。

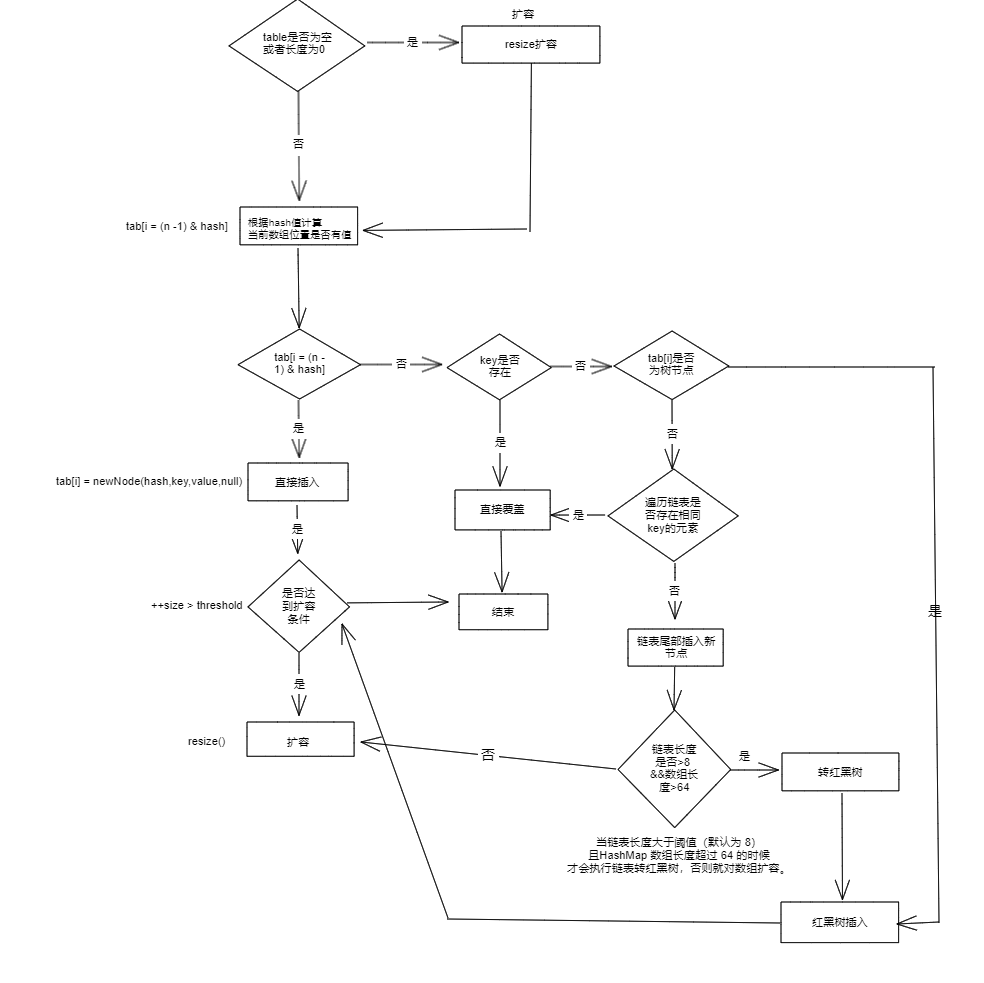

如果数量大于 TREEIFY_THRESHOLD 则要执行树化方法,在 treeifyBin 中会首先判断当前数组长度 ≥64 时才会将链表转换为红黑树。

get 流程比较简单,直接过一遍源码。

1 | public V get(Object key) { |

总结一下 get 过程:

总结:

总的来说 ConcurrentHashMap 在 Java8 中相对于 Java7 来说变化还是挺大的,

Java7 中 ConcurrentHashMap 使用的分段锁,也就是每一个 Segment 上同时只有一个线程可以操作,每一个 Segment 都是一个类似 HashMap 数组的结构,它可以扩容,它的冲突会转化为链表。但是 Segment 的个数一但初始化就不能改变。

Java8 中的 ConcurrentHashMap 使用的 Synchronized 锁加 CAS 的机制。结构也由 Java7 中的 Segment 数组 + HashEntry 数组 + 链表 进化成了 Node 数组 + 链表 / 红黑树,Node 是类似于一个 HashEntry 的结构。它的冲突再达到一定大小时会转化成红黑树,在冲突小于一定数量时又退回链表。

有些同学可能对 Synchronized 的性能存在疑问,其实 Synchronized 锁自从引入锁升级策略后,性能不再是问题,有兴趣的同学可以自己了解下 Synchronized 的锁升级。

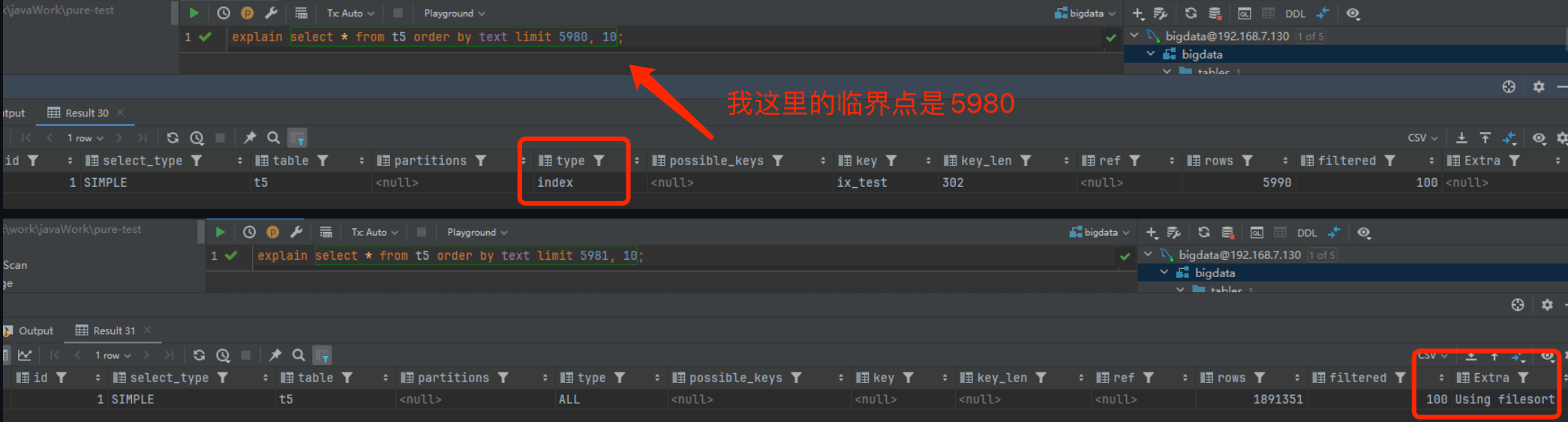

查询偏移量过大的场景我们称为深度分页,这会导致查询性能较低,例如:

1 | # MySQL 在无法利用索引的情况下跳过1000000条记录后,再获取10条记录 |

当查询偏移量过大时,MySQL 的查询优化器可能会选择全表扫描而不是利用索引来优化查询。这是因为扫描索引和跳过大量记录可能比直接全表扫描更耗费资源。

不同机器上这个查询偏移量过大的临界点可能不同,取决于多个因素,包括硬件配置(如 CPU 性能、磁盘速度)、表的大小、索引的类型和统计信息等。

MySQL 的查询优化器采用基于成本的策略来选择最优的查询执行计划。它会根据 CPU 和 I/O 的成本来决定是否使用索引扫描或全表扫描。如果优化器认为全表扫描的成本更低,它就会放弃使用索引。不过,即使偏移量很大,如果查询中使用了覆盖索引(covering index),MySQL 仍然可能会使用索引,避免回表操作。

这里以 MySQL 数据库为例介绍一下如何优化深度分页。

当可以保证 ID 的连续性时,根据 ID 范围进行分页是比较好的解决方案:

1 | # 查询指定 ID 范围的数据 |

这种基于 ID 范围的深度分页优化方式存在很大限制:

我们先查询出 limit 第一个参数对应的主键值,再根据这个主键值再去过滤并 limit,这样效率会更快一些。

阿里巴巴《Java 开发手册》中也有对应的描述:

利用延迟关联或者子查询优化超多分页场景。

1 | # 通过子查询来获取 id 的起始值,把 limit 1000000 的条件转移到子查询 |

工作原理:

(SELECT id FROM t_order where id > 1000000 limit 1) 会利用主键索引快速定位到第 1000001 条记录,并返回其 ID 值。SELECT * FROM t_order WHERE id >= ... LIMIT 10 将子查询返回的起始 ID 作为过滤条件,使用 id >= 获取从该 ID 开始的后续 10 条记录。不过,子查询的结果会产生一张新表,会影响性能,应该尽量避免大量使用子查询。并且,这种方法只适用于 ID 是正序的。在复杂分页场景,往往需要通过过滤条件,筛选到符合条件的 ID,此时的 ID 是离散且不连续的。

当然,我们也可以利用子查询先去获取目标分页的 ID 集合,然后再根据 ID 集合获取内容,但这种写法非常繁琐,不如使用 INNER JOIN 延迟关联。

延迟关联与子查询的优化思路类似,都是通过将 LIMIT 操作转移到主键索引树上,减少回表次数。相比直接使用子查询,延迟关联通过 INNER JOIN 将子查询结果集成到主查询中,避免了子查询可能产生的临时表。在执行 INNER JOIN 时,MySQL 优化器能够利用索引进行高效的连接操作(如索引扫描或其他优化策略),因此在深度分页场景下,性能通常优于直接使用子查询。

1 | -- 使用 INNER JOIN 进行延迟关联 |

工作原理:

(SELECT id FROM t_order where id > 1000000 LIMIT 10) 利用主键索引快速定位目标分页的 10 条记录的 ID。INNER JOIN 将子查询结果与主表 t_order 关联,获取完整的记录数据。除了使用 INNER JOIN 之外,还可以使用逗号连接子查询。

1 | -- 使用逗号进行延迟关联 |

注意: 虽然逗号连接子查询也能实现类似的效果,但为了代码可读性和可维护性,建议使用更规范的 INNER JOIN 语法。

索引中已经包含了所有需要获取的字段的查询方式称为覆盖索引。

覆盖索引的好处:

1 | # 如果只需要查询 id, code, type 这三列,可建立 code 和 type 的覆盖索引 |

⚠️注意:

FORCE INDEX 强制查询优化器走索引,但这种方式可能会导致查询优化器无法选择更优的执行计划,效果并不总是理想。本文总结了几种常见的深度分页优化方案:

INNER JOIN 将分页操作转移到主键索引上,减少回表次数。相比子查询,延迟关联的性能更优,适合大数据量的分页查询。性能测试一般情况下都是由测试这个职位去做的,那还需要我们开发学这个干嘛呢?了解性能测试的指标、分类以及工具等知识有助于我们更好地去写出性能更好的程序,另外作为开发这个角色,如果你会性能测试的话,相信也会为你的履历加分不少。

这篇文章是我会结合自己的实际经历以及在测试这里取的经所得,除此之外,我还借鉴了一些优秀书籍,希望对你有帮助。

当用户打开一个网站的时候,最关注的是什么?当然是网站响应速度的快慢。比如我们点击了淘宝的主页,淘宝需要多久将首页的内容呈现在我的面前,我点击了提交订单按钮需要多久返回结果等等。

所以,用户在体验我们系统的时候往往根据你的响应速度的快慢来评判你的网站的性能。

用户与开发人员都关注速度,这个速度实际上就是我们的系统处理用户请求的速度。

开发人员一般情况下很难直观的去评判自己网站的性能,我们往往会根据网站当前的架构以及基础设施情况给一个大概的值,比如:

测试人员一般会根据性能测试工具来测试,然后一般会做出一个表格。这个表格可能会涵盖下面这些重要的内容:

运维人员会倾向于根据基础设施和资源的利用率来判断网站的性能,比如我们的服务器资源使用是否合理、数据库资源是否存在滥用的情况、当然,这是传统的运维人员,现在 Devops 火起来后,单纯干运维的很少了。我们这里暂且还保留有这个角色。

几乎没有文章在讲性能测试的时候提到这个问题,大家都会讲如何去性能测试,有哪些性能测试指标这些东西。

性能测试之前更需要你了解当前的系统的业务场景。 对系统业务了解的不够深刻,我们很容易犯测试方向偏执的错误,从而导致我们忽略了对系统某些更需要性能测试的地方进行测试。比如我们的系统可以为用户提供发送邮件的功能,用户配置成功邮箱后只需输入相应的邮箱之后就能发送,系统每天大概能处理上万次发邮件的请求。很多人看到这个可能就直接开始使用相关工具测试邮箱发送接口,但是,发送邮件这个场景可能不是当前系统的性能瓶颈,这么多人用我们的系统发邮件, 还可能有很多人一起发邮件,单单这个场景就这么人用,那用户管理可能才是性能瓶颈吧!

当前系统所留下的历史数据非常重要,一般情况下,我们可以通过相应的些历史数据初步判定这个系统哪些接口调用的比较多、哪些服务承受的压力最大,这样的话,我们就可以针对这些地方进行更细致的性能测试与分析。

另外,这些地方也就像这个系统的一个短板一样,优化好了这些地方会为我们的系统带来质的提升。

响应时间 RT(Response-time)就是用户发出请求到用户收到系统处理结果所需要的时间。

RT 是一个非常重要且直观的指标,RT 数值大小直接反应了系统处理用户请求速度的快慢。

并发数可以简单理解为系统能够同时供多少人访问使用也就是说系统同时能处理的请求数量。

并发数反应了系统的负载能力。

书中是这样描述 QPS 和 TPS 的区别的。

QPS vs TPS:QPS 基本类似于 TPS,但是不同的是,对于一个页面的一次访问,形成一个 TPS;但一次页面请求,可能产生多次对服务器的请求,服务器对这些请求,就可计入“QPS”之中。如,访问一个页面会请求服务器 2 次,一次访问,产生一个“T”,产生 2 个“Q”。

吞吐量指的是系统单位时间内系统处理的请求数量。

一个系统的吞吐量与请求对系统的资源消耗等紧密关联。请求对系统资源消耗越多,系统吞吐能力越低,反之则越高。

TPS、QPS 都是吞吐量的常用量化指标。

访问量, 即页面浏览量或点击量,衡量网站用户访问的网页数量;在一定统计周期内用户每打开或刷新一个页面就记录 1 次,多次打开或刷新同一页面则浏览量累计。UV 从网页打开的数量/刷新的次数的角度来统计的。

独立访客,统计 1 天内访问某站点的用户数。1 天内相同访客多次访问网站,只计算为 1 个独立访客。UV 是从用户个体的角度来统计的。

日活跃用户数量。

月活跃用户人数。

举例:某网站 DAU 为 1200w, 用户日均使用时长 1 小时,RT 为 0.5s,求并发量和 QPS。

平均并发量 = DAU(1200w)* 日均使用时长(1 小时,3600 秒) /一天的秒数(86400)=1200w/24 = 50w

真实并发量(考虑到某些时间段使用人数比较少) = DAU(1200w)* 日均使用时长(1 小时,3600 秒) /一天的秒数-访问量比较小的时间段假设为 8 小时(57600)=1200w/16 = 75w

峰值并发量 = 平均并发量 * 6 = 300w

QPS = 真实并发量/RT = 75W/0.5=150w/s

性能测试方法是通过测试工具模拟用户请求系统,目的主要是为了测试系统的性能是否满足要求。通俗地说,这种方法就是要在特定的运行条件下验证系统的能力状态。

性能测试是你在对系统性能已经有了解的前提之后进行的,并且有明确的性能指标。

对被测试的系统继续加大请求压力,直到服务器的某个资源已经达到饱和了,比如系统的缓存已经不够用了或者系统的响应时间已经不满足要求了。

负载测试说白点就是测试系统的上限。

不去管系统资源的使用情况,对系统继续加大请求压力,直到服务器崩溃无法再继续提供服务。

模拟真实场景,给系统一定压力,看看业务是否能稳定运行。

既然系统设计涉及到系统性能方面的问题,那在面试的时候,面试官就很可能会问:你是如何进行性能测试的?

推荐 4 个比较常用的性能测试工具:

没记错的话,除了 LoadRunner 其他几款性能测试工具都是开源免费的。

性能优化之前我们需要对请求经历的各个环节进行分析,排查出可能出现性能瓶颈的地方,定位问题。

下面是一些性能优化时,我经常拿来自问的一些问题:

感谢 changfubai 对本文的改进做出的贡献!

HashMap 主要用来存放键值对,它基于哈希表的 Map 接口实现,是常用的 Java 集合之一,是非线程安全的。

HashMap 可以存储 null 的 key 和 value,但 null 作为键只能有一个,null 作为值可以有多个

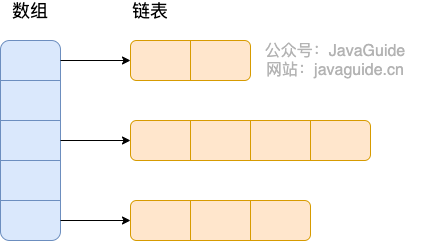

JDK1.8 之前 HashMap 由 数组+链表 组成的,数组是 HashMap 的主体,链表则是主要为了解决哈希冲突而存在的(“拉链法”解决冲突)。 JDK1.8 以后的 HashMap 在解决哈希冲突时有了较大的变化,当链表长度大于等于阈值(默认为 8)(将链表转换成红黑树前会判断,如果当前数组的长度小于 64,那么会选择先进行数组扩容,而不是转换为红黑树)时,将链表转化为红黑树,以减少搜索时间。

HashMap 默认的初始化大小为 16。之后每次扩充,容量变为原来的 2 倍。并且, HashMap 总是使用 2 的幂作为哈希表的大小。

JDK1.8 之前 HashMap 底层是 数组和链表 结合在一起使用也就是 链表散列。

HashMap 通过 key 的 hashCode 经过扰动函数处理过后得到 hash 值,然后通过 (n - 1) & hash 判断当前元素存放的位置(这里的 n 指的是数组的长度),如果当前位置存在元素的话,就判断该元素与要存入的元素的 hash 值以及 key 是否相同,如果相同的话,直接覆盖,不相同就通过拉链法解决冲突。

所谓扰动函数指的就是 HashMap 的 hash 方法。使用 hash 方法也就是扰动函数是为了防止一些实现比较差的 hashCode() 方法 换句话说使用扰动函数之后可以减少碰撞。

JDK 1.8 HashMap 的 hash 方法源码:

JDK 1.8 的 hash 方法 相比于 JDK 1.7 hash 方法更加简化,但是原理不变。

1 | static final int hash(Object key) { |

对比一下 JDK1.7 的 HashMap 的 hash 方法源码.

1 | static int hash(int h) { |

相比于 JDK1.8 的 hash 方法 ,JDK 1.7 的 hash 方法的性能会稍差一点点,因为毕竟扰动了 4 次。

所谓 “拉链法” 就是:将链表和数组相结合。也就是说创建一个链表数组,数组中每一格就是一个链表。若遇到哈希冲突,则将冲突的值加到链表中即可。

相比于之前的版本,JDK1.8 以后在解决哈希冲突时有了较大的变化。

当链表长度大于阈值(默认为 8)时,会首先调用 treeifyBin()方法。这个方法会根据 HashMap 数组来决定是否转换为红黑树。只有当数组长度大于或者等于 64 的情况下,才会执行转换红黑树操作,以减少搜索时间。否则,就是只是执行 resize() 方法对数组扩容。相关源码这里就不贴了,重点关注 treeifyBin()方法即可!

类的属性:

1 | public class HashMap<K,V> extends AbstractMap<K,V> implements Map<K,V>, Cloneable, Serializable { |

loadFactor 负载因子

loadFactor 负载因子是控制数组存放数据的疏密程度,loadFactor 越趋近于 1,那么 数组中存放的数据(entry)也就越多,也就越密,也就是会让链表的长度增加,loadFactor 越小,也就是趋近于 0,数组中存放的数据(entry)也就越少,也就越稀疏。

loadFactor 太大导致查找元素效率低,太小导致数组的利用率低,存放的数据会很分散。loadFactor 的默认值为 0.75f 是官方给出的一个比较好的临界值。

给定的默认容量为 16,负载因子为 0.75。Map 在使用过程中不断的往里面存放数据,当数量超过了 16 * 0.75 = 12 就需要将当前 16 的容量进行扩容,而扩容这个过程涉及到 rehash、复制数据等操作,所以非常消耗性能。

threshold

threshold = capacity * loadFactor,当 Size>threshold的时候,那么就要考虑对数组的扩增了,也就是说,这个的意思就是 衡量数组是否需要扩增的一个标准。

Node 节点类源码:

1 | // 继承自 Map.Entry<K,V> |

树节点类源码:

1 | static final class TreeNode<K,V> extends LinkedHashMap.Entry<K,V> { |

HashMap 中有四个构造方法,它们分别如下:

1 | // 默认构造函数。 |

值得注意的是上述四个构造方法中,都初始化了负载因子 loadFactor,由于 HashMap 中没有 capacity 这样的字段,即使指定了初始化容量 initialCapacity ,也只是通过 tableSizeFor 将其扩容到与 initialCapacity 最接近的 2 的幂次方大小,然后暂时赋值给 threshold ,后续通过 resize 方法将 threshold 赋值给 newCap 进行 table 的初始化。

putMapEntries 方法:

1 | final void putMapEntries(Map<? extends K, ? extends V> m, boolean evict) { |

HashMap 只提供了 put 用于添加元素,putVal 方法只是给 put 方法调用的一个方法,并没有提供给用户使用。

对 putVal 方法添加元素的分析如下:

e = ((TreeNode<K,V>)p).putTreeVal(this, tab, hash, key, value)将元素添加进入。如果不是就遍历链表插入(插入的是链表尾部)。

1 | public V put(K key, V value) { |

我们再来对比一下 JDK1.7 put 方法的代码

对于 put 方法的分析如下:

1 | public V put(K key, V value) |

1 | public V get(Object key) { |

进行扩容,会伴随着一次重新 hash 分配,并且会遍历 hash 表中所有的元素,是非常耗时的。在编写程序中,要尽量避免 resize。resize 方法实际上是将 table 初始化和 table 扩容 进行了整合,底层的行为都是给 table 赋值一个新的数组。

1 | final Node<K,V>[] resize() { |

1 | package map; |